新年明けましておめでとうございます

本年もよろしくお願いいたします

元旦 太宰府天満宮にご参拝

2024年良い年でありますように

正月三が日に立て続けに起こった災害や事故

何ごともない日常がどれほど恵まれているか

備えることの大切さを心に留めたい ◇日記

新年明けましておめでとうございます

本年もよろしくお願いいたします

元旦 太宰府天満宮にご参拝

2024年良い年でありますように

正月三が日に立て続けに起こった災害や事故

何ごともない日常がどれほど恵まれているか

備えることの大切さを心に留めたい ◇日記

イロハモミジ、ニシキギ、ドウダンツツジが色づきを深めている

きれいに色づく条件は昼夜の寒暖差、日当たり、適度な湿度といわれている

毎年色づき具合にバラつきがあったが、今年は秋の短さが影響したか?同時に見ごろを迎えた

落葉樹は新緑と紅葉が楽しめるので、いろいろな樹種を試してみたが枯らしたものも多い

ハイノキ、マルバノキ、ヤマボウシ、、、

植物を環境に合わせて育てるのは難しいのだ ◇日記

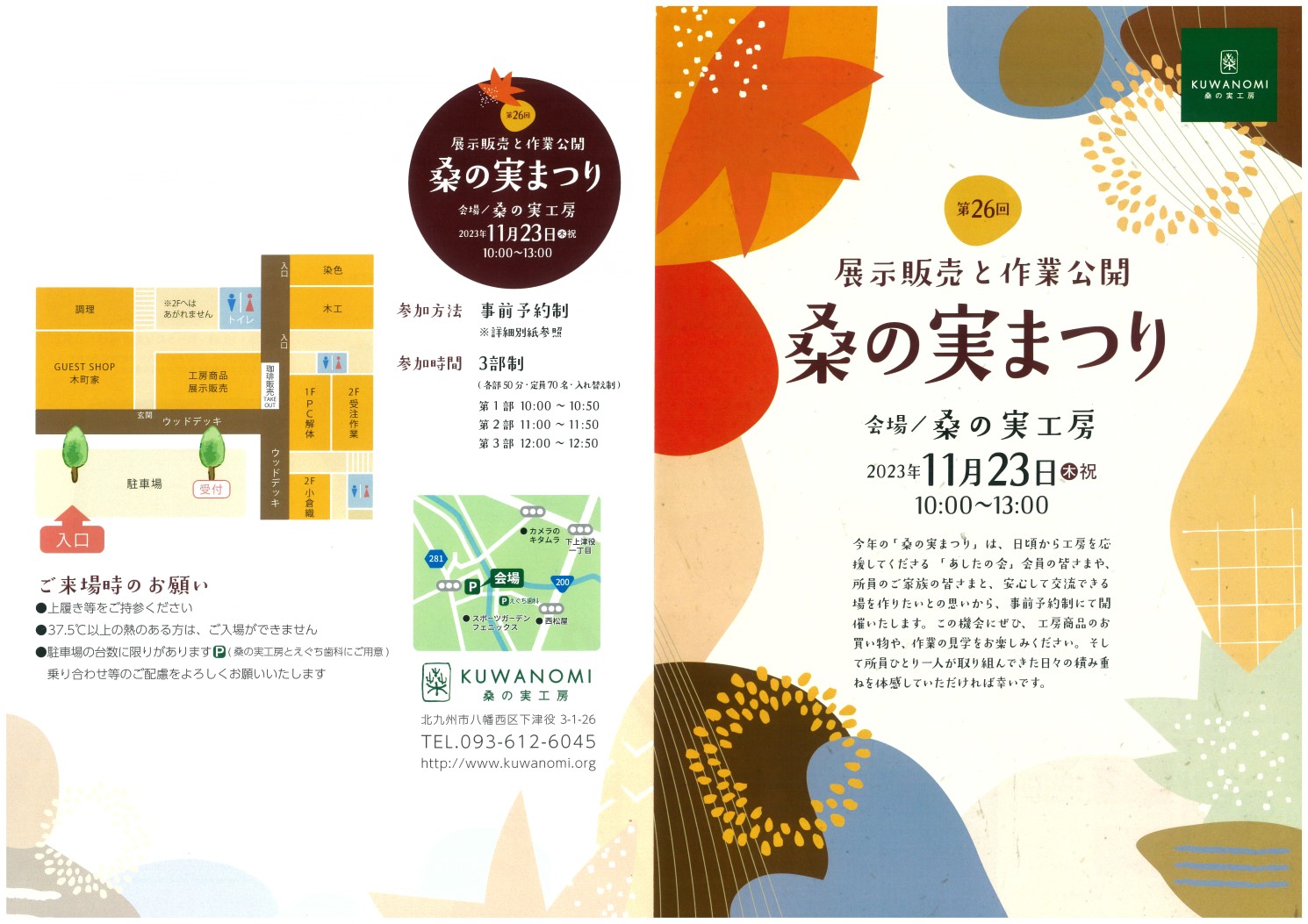

お世話になっている障害福祉サービス事業所桑の実工房さんの桑の実まつりを訪問

天気に恵まれ、毎年楽しみにしている人達でにぎわっていました

懐かしい職員さんとの再会があったり、小倉織や藍染の製作過程を解説してもらったり

藍染の風呂敷は北九州市の長寿お祝い品になったとのこと

ますます評価が高まっているようです すばらしい

今回は小倉織の真田紐でデザインされたトートバックと手書き絵入りのマグカップをゲット

晩秋のよいひと時になりました ◇日記

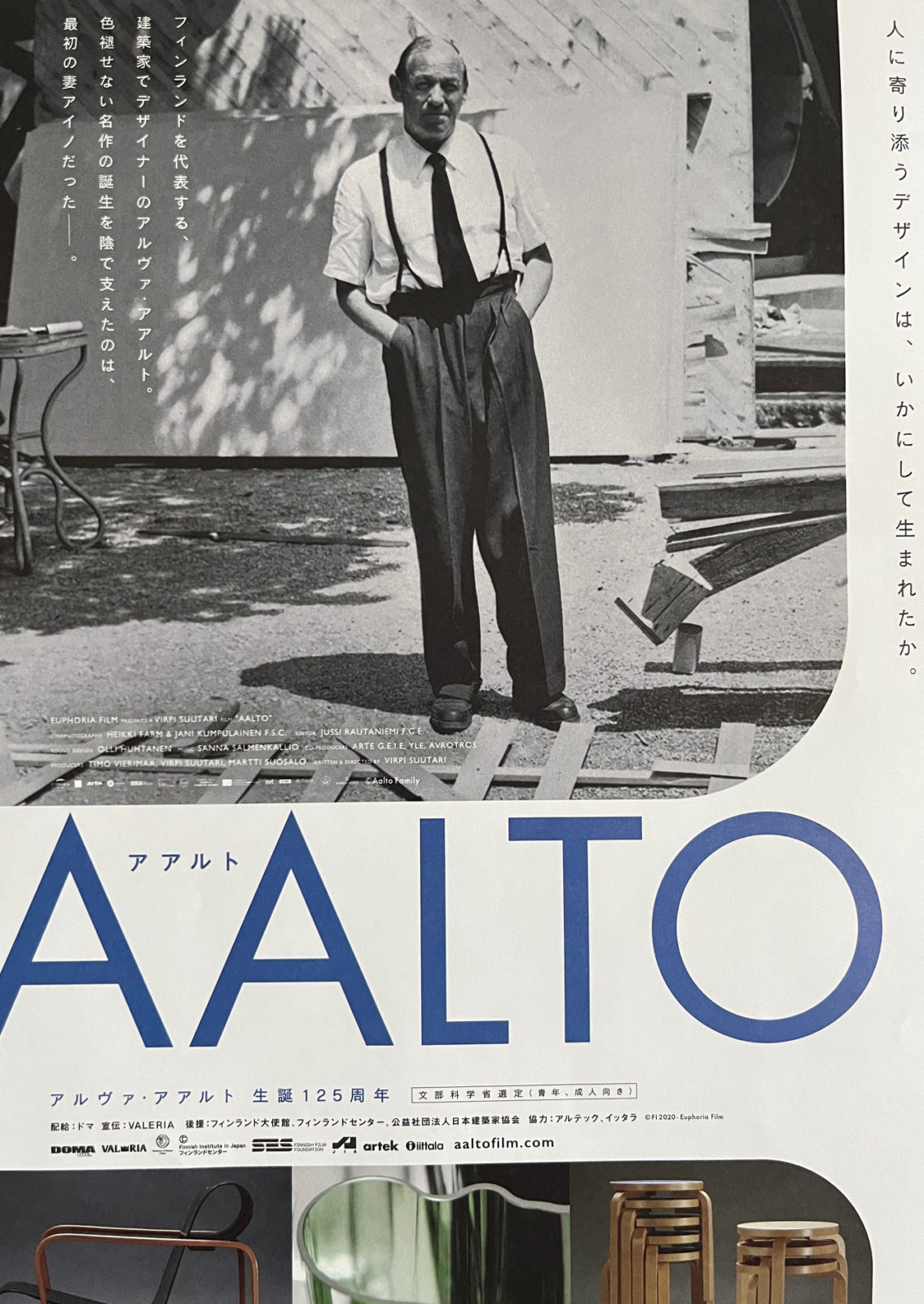

公開初日に鑑賞しました

2年ほど前「アイノとアルヴァ二人のアアルト」という展覧会を見ていたので

むしろアイノ亡き後のパートナーエリッサとの関係が興味深かった

エリッサの容姿や雰囲気が不思議 アイノと似ているように見えた

パイミオサナトリウム、国民年金局、ロバ二エミ図書館の美しい空撮

セイナキヨタウンセンターの濃紺タイルのプレキャスト製造工程は貴重な映像

晩年フィンランド国内では世間とのズレによる苦悩が描かれ

建築家の仕事がいかに過酷かということも語られていたと思う ◇日記

毎年ほぼ同じころ満開になる

蜜が美味しいのか、ミツバチの大群が訪れる

以前は食べきれないほど実をつけたのだが、ここ数年実の付きがよくなく甘味もイマイチ

老木のせいでしょうか? 果実をあきらめて養蜂をはじめてみようか ◇日記

レシピ通り漬けてみた

鷹の爪入れすぎたかな、、、

さて、カレーの良きおともになるだろうか ◇日記

梅雨入り前の庭仕事

西洋金糸梅(セイヨウキンシバイ)

花の命は短く、次々とつぼみをつけて咲き続ける

7時 作業開始 まずは庭木の害虫駆除と除草

そのあとウッドデッキとガーデンチェアの塗装

10時 陽が高くなる前に完了 これでいつでも入梅OK ◇日記

好天のGWはDIY

20年以上使い続けているブナ(ビーチ材)のダイニングテーブルは汚れが染みついてシミだらけ

天板を電動やすりでメンテナンス 粗目から極細目の紙やすりを何十枚も使い最後はオイルフィニッシュ

新品同様とまではいかないが、気持ち新たに食事ができそうです ◇日記

関門めかりパーキングエリアがリニュアルしたので立ち寄ってみた

展望スペースが拡張されて眼下に壇ノ浦の絶景

壇ノ浦といえば大河ドラマ「鎌倉殿の13人」が面白い

コメディと思わせる脚本と配役が出色で見逃せない

先日石橋山の戦いで源平合戦が始まったが、この壇ノ浦で平家が滅亡に至る

源義経役は菅田将暉らしい 本当に楽しみだ ◇日記

終戦の日 入江泰吉の写真集を手に取った

「入江泰吉の原風景 昭和の奈良大和路 昭和20~30年代」

戦災を逃れた瓦屋根の街並み、戦前と変わらない農村風景、素朴な日常生活の営みがモノクロで収録されている

日本の社会は終戦で一変するのだが

国土の風景は特に地方では昭和30年代前半までは大胆な変化はなく戦前の美しい風景が残っていた

その後高度経済成長とともに風景破壊が加速するのだ

敗戦からの戦後復興だけが影響したとも言えないが、、

経済的な豊かさや利便性を獲得した代償に失われたものを改めて考えてみたい ◇日記